【どっちを買う】ETH/BTC価格予想(将来性比較、CBDC、ETF)

はじめに

ビットコインとイーサリアムのどっちを買うべきか、時価総額や技術的な違いを徹底比較します。ETH/BTCレシオを用いた具体的な売買ルールや、AIによる将来価格予想、2030年までのロードマップなど、投資判断に役立つ情報を網羅しました。ETF承認後の最新動向やCBDCとの棲み分け、さらに市場で注目されるフリッペニングの可能性まで解説しており、暗号資産の将来性を多角的に分析したい方に最適なガイドです。

目次

イーサリアムとビットコインの比較

イーサリアム(ETH)vs ビットコイン(BTC)比較

暗号資産の2大巨頭である両者の、設計思想や技術的スペックの決定的な違いは以下の通りです。

| 比較項目 | ビットコイン (BTC) | イーサリアム (ETH) |

|---|---|---|

| 主な使い道 | 価値の保存(デジタル・ゴールド)、決済 | 分散型アプリ(dApps)の基盤、金融インフラ |

| 決済スピード | 遅い(約10分〜/ブロック) | 速い(約12秒/ブロック ※L2なら即時) |

| 送金手数料 | 比較的高い(ネットワーク混雑に依存) | L1は変動あり。L2(レイヤー2)なら極安 |

| ステーキング(利息) | なし(マイニングによる報酬のみ) | あり(年利 約3〜5%程度の報酬) |

| 発行上限と焼却 | 2,100万枚(厳格な上限あり) | 上限なし。ただし、利用量に応じて焼却(バーン)される |

| コスト(ガス代) | 固定的な手数料体系 | 利用状況で変動。EIP-1559による焼却メカニズム |

| バージョンアップ | 保守的。安定性を最優先(例:Taproot) | 積極的。機能拡張を優先(例:Pectra, Verge) |

| コンセンサスアルゴリズム | Proof of Work (PoW) ※マイニング | Proof of Stake (PoS) ※ステーキング |

ポイント解説

- ビットコイン: 「希少性」を最大の価値としており、金(ゴールド)に近い性質を持ちます。変更を好まず、安定した決済・貯蓄手段を目指しています。

- イーサリアム: 「拡張性」を重視しており、OS(WindowsやiOS)のようにその上で様々なアプリが動くことを目指しています。焼却(バーン)の仕組みにより、利用者が増えるほど供給量が減る「デフレ資産」としての側面もあります。

注釈: 送金手数料や決済スピードは、利用するウォレットや取引所、ネットワークの混雑状況によって大きく変動します。最新のガス代(手数料)などは常にオンチェーンデータで確認することをお勧めします。

どっちを買う

【どっちを買う】ETH/BTC レシオ & テクニカルシグナル

ETH価格とBTC価格をリアルタイムで表示し、ETH/BTCレシオを活用した仮想通貨テクニカル分析を提供します。RSIやMACDに基づく投資シグナルにより、ETHとBTCの売買タイミングを分かりやすく解説。初心者から上級者まで、効率的な投資判断をサポートする情報が満載です。

コツ

ETHかBTCか、どちらを買うか迷ってしまいますよね。結論としては、暗号資産が上昇する時に、ETHを買って、下落する時に、ETHを売ります。そして、低迷中は、BTCの売買をして、上昇しそうなら、再び、ETHを買います。

基本的に、ETHの方が、上下に大きく触れます。だから、上がる時は、ETHを選択します。

もみ合いの時は、BTCの方が、板が厚く、スプレッドも小さいので、向いています。

このサイトをうまく利用すれば、それらのコツが得られるでしょう。

ETH/BTC レシオ & テクニカルシグナル

ETH価格 (JPY):

BTC価格 (JPY):

ETH/BTC レシオ:

テクニカルシグナル:

ETH/BTC テクニカルシグナルの見方

この画面では、ETHとBTCの価格、レシオ、そしてテクニカル分析結果を表示しています。

- ETH価格 (JPY):イーサリアムの日本円換算価格です。

- BTC価格 (JPY):ビットコインの日本円換算価格です。

- ETH/BTC レシオ:ETH価格 ÷ BTC価格 の値です。1より大きいとETHがBTCより高い水準、1より小さいとBTCが強いことを示します。

- テクニカルシグナル:RSIとMACDの分析に基づいた最終判断です。

- RSI:相対力指数。30未満で「買い」、70超で「売り」、それ以外は「中立」です。

- MACD:移動平均の収束拡散。MACDラインがシグナルラインを上抜けると「買い」、下抜けると「売り」です。

- Action:RSIとMACDの組み合わせから自動判定された最終的な売買判断です。

- ETH買い:ETHの購入が推奨される状態

- ETH売り:ETHの売却が推奨される状態

- 様子見:判断が不明瞭なため、取引を控える状態

この情報をもとに、ETH/BTCの強弱や売買タイミングを判断することができます。RSIとMACDが両方「買い」の場合は強めの買いシグナル、両方「売り」の場合は強めの売りシグナルです。それ以外は慎重に取引する「様子見」となります。

ETH/BTCレシオを使った売買ルール(早見表)

ETH/BTCレシオ(=ETH価格 ÷ BTC価格)は、値が高いほど「ETHが強い」、値が低いほど「BTCが強い」ことを示します。 以下は、レシオに応じた売買判断の早見表です。

| ETH/BTCレシオ | 判断 | アクション |

|---|---|---|

| 0.060未満 | ETHがかなり弱い | BTCへシフト(ETH売り・BTC買い) |

| 0.060〜0.070 | 中立ゾーン | 基本はBTC保有、ETHへの移行は慎重に |

| 0.070〜0.080 | ETHが優勢に転換 | 部分的にETHを買い戻す |

| 0.080〜0.090 | ETH強気 | ETHを中心に保有 |

| 0.090以上 | ETH過熱(過大評価気味) | 一部をBTCに戻す(利確も兼ねる) |

この早見表を参考にすると、ETHとBTCの相対的な強弱を簡単に把握できます。 例えばレシオが0.065なら中立ゾーンなので、無理にETHに移行せずBTCを中心に保有、 0.085ならETH強気なので、ETHを中心に保有する判断ができます。 過熱気味(0.090以上)の場合は一部をBTCに戻すことで利確やリスク軽減が可能です。

イーサリアムの今後

イーサリアム(ETH)の今後の展望とロードマップ

イーサリアムは、単なる暗号資産(仮想通貨)から「世界のコンピュータ」および「金融インフラ」へと進化を続けています。2026年以降の主な注目ポイントは以下の通りです。

1. 2026年の主要技術アップデート

2026年には、ネットワークの効率性とスケーラビリティを飛躍的に向上させる2つの大きなハードフォークが計画されています。

- Glamsterdam(グラムステルダム): 2026年前半に予定。ガス効率の最適化と、バリデーターの役割を分離する「ePBS(Enshrined Proposer-Builder Separation)」の導入により、中央集権化の抑制と収益の透明化を図ります。

- Hegota(ヘゴタ): 2026年後半に予定。「Verkle Trees(バークルツリー)」の導入が期待されており、ノードの軽量化(ステートレス化)を実現。これにより、一般のPCでもノード運用が可能になり、分散性が一層強化されます。

2. ロードマップの5つの柱(Vitalik Buterinのビジョン)

創設者のヴィタリック・ブテリン氏は、以下の5つのフェーズを並行して進めることを提唱しています。

| フェーズ名 | 目的 |

|---|---|

| The Surge | L2(レイヤー2)を活用し、10万TPS(秒間取引数)以上の処理能力を目指す。 |

| The Scourge | MEV(最大抽出価値)対策やステーキングの分散化を確保する。 |

| The Verge | 検証を容易にし、スマホなどでもバリデーターになれる環境を整える。 |

| The Purge | 古い履歴データを整理し、ノードのストレージ負担を軽減する。 |

| The Splurge | アカウント抽象化(パスワード不要のウォレット等)など、利便性を向上させる。 |

3. 市場・経済的な展望

機関投資家の採用拡大

2026年末までに「128ビットの証明可能なセキュリティ」の達成を目指しており、これが実現すれば伝統的な金融機関がオンチェーンで資産を運用する際の障壁が大幅に低減されます。RWA(現実資産のトークン化)の基盤としての地位がさらに強固になるでしょう。

AIとブロックチェーンの融合

AIエージェントが自律的に決済や契約を行うための「分散型決済レイヤー」としてのロードマップも進んでいます。2026年にはAI同士の商取引(Agentic Commerce)における標準規格の整備が進むと予測されています。

4. リスクと課題

- 競合チェーンとのシェア争い: Solanaなどの高速L1チェーンとのユーザー獲得競争。

- 規制の動向: 各国政府によるステーキングやDeFiに対する規制枠組みの変化。

- 技術的複雑性: 頻繁なアップグレードに伴うバグやセキュリティリスクの管理。

結論: イーサリアムは2026年を通じて、より「速く」「安く」「安全」なインフラへと脱皮しようとしています。短期的には価格の変動がありますが、長期的には分散型社会のバックボーンとしての役割を確立していくと考えられます。

イーサリアムの主要上昇ドライバーとタイムライン(2025年 - 2030年)

イーサリアムは、技術的な成熟と機関投資家の流入により、今後5年間で大きな転換期を迎えます。以下に主要な成長要因をまとめます。

1. 主要な成長ドライバー(上昇要因)

- スケーラビリティの爆発的向上(The Surge): レイヤー2(L2)の進化と「Danksharding」の完全実装により、ガス代の劇的な低下と処理能力の向上(10万TPS超)が実現します。

- RWA(現実資産)のトークン化: 国債、不動産、株式などの伝統的資産がイーサリアム上で発行・取引されることで、膨大な資本がオンチェーンに流入します。

- 機関投資家による「デジタル・オイル」としての評価: 供給量が減少するデフレ資産としての側面と、ステーキング報酬を得られる利回り資産としての側面が、ETF等を通じて一般化します。

- スマートアカウントの普及(Account Abstraction): 複雑な秘密鍵管理が不要になり、一般的なアプリと同様の操作感でWeb3サービスが利用可能になります。

2. 2025年〜2030年のタイムライン

| 時期 | 主なイベント・フェーズ | 市場への影響 |

|---|---|---|

| 2025年 | Pectra(ペクトラ)アップグレード | ウォレットの利便性向上とステーキング効率の改善。個人利用者の流入促進。 |

| 2026年 | Glamsterdam & Hegota 実装 | バリデーターの分散化とステートレス化の進展。ネットワークの堅牢性が向上。 |

| 2027年 - 2028年 | The Verge & The Purge の完了 | モバイル端末での検証が可能になり、真の分散化を実現。データストレージコストの削減。 |

| 2029年 - 2030年 | 「世界のコンピュータ」としての確立 | 金融・物流・AIエージェント決済の基盤インフラ化。暗号資産の枠を超えた実需の最大化。 |

3. 2030年に向けた展望

2030年までに、イーサリアムは単なる決済手段ではなく、「グローバルな信頼の層(Trust Layer)」としての地位を固めると予測されます。特にAIエージェント間の自律的な経済活動において、プログラム可能なマネーとしての需要が価格を押し上げる最大の要因となるでしょう。

注意: 本内容は技術的なロードマップと現在の市場動向に基づく予測であり、投資成果を保証するものではありません。規制動向や競合チェーンの台頭などのリスク要因にも留意が必要です。

トランプ氏が今後打ち出す可能性のある暗号資産政策(予想)

① 米国を「クリプトの首都」にするための国家戦略発表

- 暗号資産・Web3・ブロックチェーン産業を正式に国家成長戦略に組み込む。

- 企業誘致のための税制優遇、州レベルでの規制緩和を後押し。

- 政府・軍事・行政サービスでのブロックチェーン活用実験を加速。

② マイニング産業支援(特にビットコイン)

- 国内マイニング事業への投資支援やエネルギー供給の優遇。

- 「ビットコイン採掘を米国の国家安全保障資産」と位置づける可能性。

- 中国のマイニング支配を弱めるための戦略的政策。

③ SECによる暗号資産規制の大改革

- 暗号資産を「有価証券」ではなく「商品(コモディティ)」として扱う方向に転換。

- 規制の簡素化、登録プロセスの軽減、法的明確化を推進。

- 業界フレンドリーな委員長の任命による大規模方針転換。

④ 税制の改善(売却益・移転課税の緩和)

- 長期保有への優遇税制、短期売買の税率軽減。

- 一定金額以下の暗号資産取引を「非課税化」する構想。

- ステーキング報酬の課税方式を簡素化・軽減する可能性。

⑤ ステーブルコインの国家レベル活用

- ドル支配強化のため、米ドル裏付けステーブルコインを戦略的に支援。

- 国際送金・軍事支援・政府調達での活用を検討。

- 民間ステーブルコイン企業への規制明確化と支援。

⑥ 反CBDC(中央銀行デジタル通貨)政策の強化

- CBDC(デジタルドル)を「監視社会につながる」として反対。

- 代わりに民間暗号資産の発展を積極支援。

- ドル覇権維持の文脈でBTC・USDTの利用を後押しする可能性。

⑦ 暗号資産企業の米国内回帰政策

- 国外流出した取引所・ウォレット企業を米国へ呼び戻すインセンティブ。

- 法人税軽減・補助金・研究開発支援など。

- イノベーション拠点としての「USAクリプト特区」創設案。

⑧ 国家レベルのビットコイン保有の検討

- 米国が公式にBTCを保有する可能性(世界初の超大国として)。

- 金+ビットコインの複合戦略でドルの信頼強化を狙う。

- BTCを国家備蓄資産(Digital Reserve)として扱う構想。

ステーブルコイン・CBDC時代でも暗号資産の強み

① 価値保存・希少性

- ビットコインなどは発行上限が固定されており、供給が制限されている。

- インフレヘッジや長期的価値保存手段としての強みがある。

② 非中央集権性

- 銀行・政府・中央機関の影響を受けにくく、検閲耐性が高い。

- CBDCやステーブルコインが管理される環境でも、自由に取引できる価値がある。

③ 国際送金・決済の柔軟性

- 国境を越えた瞬時送金や低手数料決済が可能。

- CBDCや法定通貨ステーブルコインよりも規制の制約が少なく、自由度が高い。

④ イノベーション・DeFi活用

- レンディング・ステーキング・DEXなど、金融サービスの多様な利用が可能。

- CBDCやステーブルコインは価値安定性重視のため、投資・運用の自由度は限定される。

⑤ ブランド・信頼性の確立

- ビットコインは「デジタルゴールド」として世界的認知がある。

- 希少性と信頼性の組み合わせにより、CBDC時代でも独自の価値が維持される。

⑥ プライバシー保護

- 匿名性・トランザクション秘匿性がある通貨は、個人の資産保護手段として魅力的。

- CBDCは政府追跡下に置かれるため、プライバシー面で暗号資産が優位。

暗号資産の価格変動と安定性の可能性

① 今後もアップダウンは続く見込み

- ビットコインや主要アルトは依然として市場規模が限定的であり、需給バランスの変化で急騰・急落が発生しやすい。

- 大口投資家(クジラ)の売買、ニュース・規制・政策の影響が瞬間的に価格に反映されるため、ボラティリティは高水準が続く可能性が高い。

② 安定する可能性について

- 市場参加者の増加と取引量の拡大で、徐々に価格変動は緩やかになる可能性がある。

- 規制整備、ETFや機関投資家の長期保有の増加、決済利用の拡大は、ボラティリティ低下の要因。

- ステーブルコインやCBDCとの共存による「暗号資産市場の成熟」も、価格安定化に寄与する可能性がある。

③ 注意点

- どれだけ市場が成熟しても、暗号資産は根本的に高リスク・高リターン資産であることは変わらない。

- 長期的に見ればボラティリティは緩やかになる可能性があるが、短期的な急変動は今後も避けられない。

ビットコイン以外の有望な暗号資産 10選

① Ethereum (ETH)

- スマートコントラクト基盤として最大手。

- DeFi・NFT・Web3の中心で、開発者コミュニティが非常に活発。

- ETH 2.0アップグレードでPoSへ移行し、環境負荷軽減・スケーラビリティ改善。

② Binance Coin (BNB)

- 世界最大の取引所 Binance が発行するユーティリティトークン。

- 手数料割引、取引所内サービスへのアクセス、Burn 機能で価値向上。

- 取引量増加に応じて需要が増える構造。

③ Cardano (ADA)

- PoS型で低消費電力・環境に優しいブロックチェーン。

- スマートコントラクト機能を持ち、アフリカ・新興国での実用化が期待。

- 研究開発中心の設計でセキュリティが強固。

④ Solana (SOL)

- 高スループット・低手数料の高速ブロックチェーン。

- NFT・DeFi・Web3アプリケーションに人気。

- PoH(Proof of History)でトランザクション速度が非常に高速。

⑤ Polkadot (DOT)

- 異なるブロックチェーンを接続する相互運用性のプラットフォーム。

- パラチェーン構造によりスケーラビリティが向上。

- 将来的に多くのブロックチェーンをまとめるハブとして注目。

⑥ Avalanche (AVAX)

- 高速・低コスト・PoS型ブロックチェーン。

- DeFi・NFTエコシステムが急成長。

- EVM互換でEthereumアプリの移行が容易。

⑦ Chainlink (LINK)

- スマートコントラクトに外部データを提供するオラクルネットワーク。

- DeFiプロジェクトで必須インフラとして広く採用。

- 実用価値が高く、長期的に需要が増える可能性。

⑧ Polygon (MATIC)

- Ethereumのスケーリングソリューション。

- 低手数料・高速取引を提供し、DeFi・NFTアプリに最適。

- Ethereumエコシステムの成長に直結するトークン。

⑨ Terra Classic / Terra 2.0 (LUNA)

- ステーブルコイン連動型のエコシステムを持つブロックチェーン。

- 決済・DeFiに強みを持ち、実需ベースの成長可能性。

- 再建された Terra 2.0 が将来的に注目される。

⑩ Algorand (ALGO)

- PoS型で高速・低コスト・環境に優しい設計。

- 政府・企業のブロックチェーン採用例が多く、信頼性が高い。

- DeFi・金融インフラでの実運用に向いた強み。

Flippening予測とは?

イントロダクション — 「Flippening(フリッペニング)」をめぐる考察

仮想通貨市場では「Flippening(フリッペニング)」という言葉が使われます。これは イーサリアム(ETH)の時価総額がビットコイン(BTC)を上回るという仮説的な出来事を指します。 本サイトでは、その意味と背景、過去に差が縮まった局面を整理し、「もし逆転が起きたら何が変わるか」を分かりやすく解説します。

Flippening(時価総額逆転)の意味

一般に「Flippening」とは、時価総額(Market Capitalization)の観点でETHがBTCを上回ることを指します。 時価総額は「発行済みコイン数 × 価格」で算出されるため、単に価格上昇だけでなく供給構造やバーン(焼却)メカニズム、流通量変化も影響します。

また、ウェブ上では「トランザクション数」「アクティブアドレス数」「取引手数料総額」など 別の指標で“Flippening”の概念を拡張して議論することもあります。つまり「どのチェーンがより多く使われているか」 を示す多面的な比較指標の総称として用いられることが多いです。

過去に接近した事例(例:2017年、2021年)

Flippeningは何度か話題になり、BTCとETHの時価総額差が大きく縮まった局面がありました。代表的な例を簡潔に振り返ります。

-

2017年(ICOブーム)

2017年のICO(Initial Coin Offering)ブームでは、イーサリアムがスマートコントラクト基盤として資金調達の中心になり、 ETHの需要と市場注目が急増しました。その結果、ETHの時価総額比率が大幅に上昇し、「逆転が現実味を帯びた」と話題になりました。 実際の完全な逆転は起こりませんでしたが、市場の注目度が一気に高まったのは事実です。

-

2021年(DeFi・NFT・L2の台頭)

2020〜2021年にはDeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)、更にレイヤー2の成長によりETHのユースケースが拡大しました。 この期間もETHの時価総額が急成長し、BTCとの差が縮む場面がありました。規格の進化やエコシステム拡大が要因です。

いずれのケースも「ETHの成長ドライバー(新規ユースケースやネットワーク改善)」が中心であり、 逆転の可否は単純な価格変動だけでなく、技術的進化・規制・機関投資家の流入など複合的な要因に左右されます。

まとめ

Flippeningは単なる「どちらが高いか」の話以上に、ブロックチェーンの用途や市場参加者の評価がどのように移り変わるかを示す重要な視点です。 本サイトでは、データとニュースに基づいた定期更新で「逆転の可能性」と「その際に起こりうる影響」を追っていきます。

BTCとETHの基本比較

発行上限

ビットコイン(BTC)は発行上限が2,100万枚と決まっており、これ以上新たに発行されることはありません。これにより、希少性が保たれ、デジタルゴールドとしての価値保存資産としての役割が期待されています。

一方、イーサリアム(ETH)は発行上限は設けられていませんが、バーン機構(手数料の一部を焼却する仕組み)が導入されており、実質的に供給量を抑制しています。特に「ロンドンアップグレード(EIP-1559)」以降は、ネットワーク利用が増えるほどETHの供給が減る仕組みです。

用途

BTCは主に価値の保存(デジタルゴールド)として使われることが多く、通貨というよりは安全資産・インフレヘッジとしての位置づけが強いです。

これに対し、ETHはスマートコントラクトプラットフォームとして、分散型アプリケーション(DApps)やDeFi、NFTなどの基盤として幅広く利用されています。多様なユースケースがエコシステムの成長を支えています。

ネットワーク活動量

- ビットコイン(BTC)のネットワーク活動は主に決済や価値移転に特化しており、トランザクション数やアクティブアドレス数は安定的に推移しています。

- イーサリアム(ETH)はDeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、およびレイヤー2(L2)ソリューションの利用拡大により、トランザクション数やアクティブユーザー数が急増しています。これによりネットワークの利用度や経済活動が活発です。

時価総額推移のデータ

直近数年のBTC/ETH時価総額チャート

以下のチャートは、過去1年間のビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)の時価総額推移を示しています。 (※チャートはCoinGeckoのAPIを用いて自動更新され、常に最新データを反映します)

BTC単独チャート、ETH単独チャートに加え、両者の時価総額を同一グラフで重ねた比較チャートも表示しており、成長の差異や動きの特徴を視覚的に捉えられます。

成長率の比較

過去数年で見ると、BTCは市場の先駆者として安定的な価値保存資産としての地位を築きながら、緩やかな成長を続けています。 一方、ETHはスマートコントラクトエコシステムの拡大に伴い、DeFiやNFTの急激な普及を背景に、より高い成長率を示してきました。

例えば、2017年から2021年にかけてはETHの時価総額がBTCに接近する局面もあり、「Flippening」が現実味を帯びた瞬間もありました。 ただし、BTCのブランド力や安全資産としての地位は依然として強く、今後の成長動向は市場全体の動きや技術的進化に左右されます。

このように、BTCとETHの時価総額推移と成長率比較は、投資家やユーザーがそれぞれの仮想通貨のポジションを理解し、将来の市場動向を見極めるうえで重要な指標となっています。

BTC時価総額チャート

ETH時価総額チャート

BTC vs ETH 時価総額比較チャート

逆転が起こりうる要因

イーサリアムの技術的進化

イーサリアムは現在、Proof of Stake(PoS)への移行をはじめ、シャーディング技術やレイヤー2(L2)ソリューションの拡張など大規模な技術革新を進めています。 これにより、ネットワークのスケーラビリティ向上や取引手数料の低減、環境負荷の軽減が期待されており、より多くのユーザーや開発者を引き付ける要素となっています。

DeFi・NFT市場の拡大

分散型金融(DeFi)や非代替性トークン(NFT)の市場が急速に成長しており、多くのプロジェクトやサービスがイーサリアム上に構築されています。 これにより、イーサリアムのネットワーク利用量が増加し、エコシステム全体の価値向上につながっています。 DeFiやNFTの活発な経済活動はETHの需要を押し上げる大きな原動力となっています。

手数料バーンによるインフレ率低下

2021年の「ロンドンアップグレード(EIP-1559)」以降、取引手数料の一部がバーン(焼却)される仕組みが導入されました。 これにより、ETHの供給量は一定のネットワーク利用に応じて減少するため、従来よりもインフレ率が低下しています。 需要が高まると供給が絞られるため、ETHの希少性が増し、価格の上昇要因となり得ます。

逆転の障害要因

規制リスク(証券判定など)

イーサリアムは多様なユースケースを持つ反面、各国の規制当局から証券(セキュリティ)トークンに該当するかどうかの判断が注目されています。 規制の強化や法的リスクが高まると、機関投資家の参入抑制や市場の流動性低下を招く可能性があり、成長を阻害する大きなリスク要因です。

L2や他チェーンとの競争

イーサリアムのスケーラビリティ課題を補完するために登場したレイヤー2(L2)ソリューションや、 競合するスマートコントラクト対応ブロックチェーン(例:Solana、Avalanche、Polygonなど)との競争が激化しています。 これらのチェーンが市場シェアを奪うと、イーサリアムの成長鈍化につながる恐れがあります。

ビットコインのブランド力と安全性

ビットコインは市場での最も広く認知されたデジタル資産としての地位を確立しており、 分散性・セキュリティの高さから「デジタルゴールド」として安全資産の役割を担っています。 この強力なブランド力と信頼性が、時価総額の優位性を長期間維持する大きな要因となっています。

シナリオ別予測

楽観シナリオ:〇年以内に逆転

イーサリアムの技術的進化やDeFi・NFT市場のさらなる拡大、手数料バーンによる供給抑制効果が加速すれば、今後数年以内にETHの時価総額がBTCを上回る「Flippening」が実現する可能性があります。 これにより、ETHはデジタル資産市場でより主導的な役割を担うことが期待されます。

中立シナリオ:接近するが逆転せず

技術革新や市場拡大は続くものの、ビットコインのブランド力や規制リスクが影響し、ETHの時価総額はBTCに大きく接近するものの、逆転までは至らない展開が想定されます。 両者がそれぞれの強みを活かしつつ、共存する状況です。

悲観シナリオ:BTC優位継続

規制強化や技術的課題、他チェーンとの競争激化などによりETHの成長が停滞し、BTCが引き続き市場の主導権を握り、時価総額優位を維持する可能性もあります。 この場合、ETHはサポートチェーンとしての役割にとどまることが予想されます。

最新ニュースと市場動向(定期更新)

ハードフォーク、アップグレード情報

イーサリアムおよびビットコインのネットワークでは、性能改善や機能追加を目的としたハードフォークやソフトフォークが定期的に実施されています。 特にイーサリアムの「ロンドンアップグレード」や今後予定されている「シャーディング実装」などは市場に大きな影響を与えます。 これらのアップグレードに関する最新情報は常に追跡し、適宜サイトに反映していきます。

大口投資家動向(ETF承認、機関投資)

ビットコインおよびイーサリアム関連のETF(上場投資信託)承認や機関投資家の参入は市場動向を大きく左右します。 近年では、複数の国や地域でのETF承認や、ヘッジファンドや年金基金などの大規模な投資が相次いでおり、これが価格および時価総額に直接影響を与えています。 当サイトでは、こうした大口投資家の動向や規制変更を定期的にアップデートし、最新の市場環境を提供します。

暗号資産のメリット・活用例

イーサリアム(Ethereum)のメリット

※本ページは投資助言ではありません。技術的な長所を整理しています。

1. スマートコントラクトによる高い拡張性

- 条件付きで自動実行されるプログラム(スマートコントラクト)をチェーン上に配置でき、金融・ゲーム・認証・決済など幅広い用途に展開可能。

- 標準規格(ERC-20, ERC-721, ERC-1155 など)が整備され、トークンやNFTを少ない労力で相互運用できる。

2. 巨大な開発者・ツールエコシステム

- 世界最大級のWeb3開発者コミュニティとドキュメント、SDK、フレームワーク(Hardhat, Foundry など)が充実。

- 監査会社・インフラ(RPC/ノード)、ウォレット、オラクル、データ分析まで周辺が揃っていて開発速度が速い。

3. DeFi・NFT・オンチェーンIDなど実需の厚さ

- 分散型取引所、レンディング、ステーブルコイン、NFTマーケット、RWA(現実資産トークン化)など主要アプリが最も多い。

- 実需が流動性を呼び、価格発見・手数料収入・ユーザー獲得の好循環を生む。

4. PoSとステーキングによる経済的セキュリティ

- プルーフ・オブ・ステーク(PoS)で稼働し、ETHを担保にネットワークを保護。エネルギー効率が高く、参加ハードルも下がった。

- バリデータやLSD(ステーキングデリバティブ)により、ETH保有の利回り源がある。

5. スケーリングロードマップ(ロールアップ中心)

- L2ロールアップ(Optimistic・ZK)で処理をオフロードし、手数料削減・処理能力向上を実現。

- データ可用性向上や将来のデータ分割(ダンクシャーディング構想など)で、中長期の拡張性を確保。

6. 相互運用性とコンポーザビリティ

- EVM互換チェーンやL2とコード・ツールを共有しやすく、アプリの横展開が容易。

- プロトコル同士を組み合わせて新しい金融レゴを作れるため、イノベーションの速度が高い。

7. 透明性・プログラマビリティ

- トランザクションやコントラクトが公開され、検証可能性が高い。

- ガバナンス・会計・ロイヤリティ分配などをコードで自動化できる。

8. ネットワーク効果と信頼性

- ユーザー数・資本・開発者・ツールの集積により、プラットフォームとしての粘着性が強い。

- 長年の運用実績とアップグレード経験(多数のハードフォーク)があり、安定した進化を続けている。

代表的なユースケース

- 分散型金融(DEX、レンディング、デリバティブ、ステーブルコイン)

- NFT(アート、ゲームアイテム、会員証)、RWAトークン化

- オンチェーンID/証明、ロイヤリティ管理、サプライチェーン追跡

- DAOによる資金調達・ガバナンス

イーサリアムと他の暗号資産の比較

スマートコントラクトや拡張性を持つ暗号資産の中で代表的なプロジェクトを挙げ、Ethereumと比較します。

比較対象となる主要プロジェクト

- Solana(ソラナ):高速処理・低手数料を強みとするL1チェーン

- Cardano(カルダノ):学術的アプローチとPoSを採用、研究志向の強い設計

- Polkadot(ポルカドット):マルチチェーン接続を実現するインターオペラビリティ特化型

- Avalanche(アバランチ):高速決済・サブネット構築が可能

- BNB Chain:取引所発のEVM互換チェーンで利用者数が多い

機能比較表

| 特徴 | Ethereum | Solana | Cardano | Polkadot | Avalanche |

|---|---|---|---|---|---|

| 処理速度 | 15~30 TPS(L2で拡張) | 数千TPS以上 | 数百TPS | 数百TPS(パラチェーン接続で拡張) | 数千TPS |

| 手数料 | 比較的高い(ガス代変動あり) | 非常に低い | 低コスト | 低コスト | 低コスト |

| 開発者エコシステム | 最大規模 | 急成長中 | 比較的小規模 | 中規模 | 中規模 |

| 安定性・実績 | 10年以上の稼働実績 | ダウン経験あり | 安定稼働だが実利用少なめ | 運用安定、発展途上 | 比較的安定 |

| 相互運用性 | L2・ブリッジを通じ対応 | 限定的 | 研究段階の機能あり | 設計段階から特化 | サブネットで柔軟性あり |

どちらが優れているか?

Ethereumが優れる点

- 最大の開発者・ツール・DApps数 → エコシステムの厚みが圧倒的

- 長年のアップグレードとセキュリティ検証による信頼性

- L2の進化により、スケーラビリティも強化中

他チェーンが優れる点

- Solana:高速処理・低手数料でゲーム・NFTで優位性

- Cardano:学術的アプローチと持続可能性重視

- Polkadot:クロスチェーン通信の強み

- Avalanche:サブネット構築による柔軟性

結論:汎用性・信頼性ではEthereumが依然トップ。しかし用途特化や高速性を求めるならSolanaやAvalancheなどが優位になる場面もあります。

投資するならどれが良い?

以下は一般的な情報整理であり、投資助言ではありません。最終的な判断はご自身のリスク許容度に基づいて行ってください。

ズバリおすすめは?

Ethereum(イーサリアム)が現状もっともバランスの取れた投資先と考えられます。

- 理由1: 開発者・ユーザー数が圧倒的でエコシステムが厚い

- 理由2: DeFi・NFT・L2など実需が最大

- 理由3: 長期的なアップグレード計画が明確で信頼性が高い

一方で、Solana や Avalanche は高速処理が必要な分野で注目されており、分散投資として検討する価値はあります。

買い方(一般的な方法)

- 国内取引所に口座開設(例:コインチェック、bitFlyer、GMOコインなど)

- 本人確認(KYC)を完了 → 数日で承認される場合が多い

- 日本円を入金(銀行振込やクイック入金など)

- ETHを購入(取引所形式または販売所形式で)

- 長期保有するならウォレット(MetaMaskなど)へ送金して自己管理

※少額から始め、分散投資・ドルコスト平均法で積み立てるのもリスク管理の一手です。

ティッカー

以下が代表的なティッカー(暗号資産コード)です。取引所によって表記が若干異なる場合があります。

- Ethereum:ETH

- Solana:SOL

- Cardano:ADA

- Polkadot:DOT

- Avalanche:AVAX

まとめ

第一選択肢: Ethereum(堅実・エコシステム最大)

補完的選択肢: Solana / Avalanche(高速処理・新興分野で有望)

リスク分散: 複数チェーンに分けて投資する方法も現実的です。

主要暗号資産の利用例

Ethereum、Solana、Cardano、Polkadot、Avalanche といった暗号資産が、実際にどのように使われているかを具体例で整理します。

Ethereum(イーサリアム)

- DeFi(分散型金融): Uniswap(DEX)、Aave(レンディング)、MakerDAO(ステーブルコイン)

- NFT: OpenSea、Blur などでアートやゲームアイテムを売買

- L2スケーリング: Arbitrum、Optimism 上での高速・低コスト決済

- RWA(現実資産のトークン化): 不動産や債券のデジタル証券化

Solana(ソラナ)

- 高速NFT市場: Magic Eden でのNFT取引

- DeFi: Serum(高速DEX)、Marinade Finance(ステーキング)

- Web3ゲーム: Star Atlas、StepN(Move-to-Earnアプリ)

特にゲームやNFTで処理速度・低手数料を活かした利用が進んでいます。

Cardano(カルダノ)

- スマートコントラクト: SundaeSwap(DEX)、Minswap

- 途上国での利用: エチオピアでの教育証明システム

- 環境志向: PoSに基づく低電力でのブロック生成

Polkadot(ポルカドット)

- パラチェーン: Acala(DeFi)、Moonbeam(EVM互換開発環境)

- クロスチェーン通信: 異なるチェーン同士の資産やデータを安全に転送

相互運用性に特化し、マルチチェーンの基盤インフラとして利用。

Avalanche(アバランチ)

- サブネット活用: 個別ブロックチェーンを構築し企業利用も可能

- DeFi: Trader Joe(DEX)、Benqi(レンディング)

- NFT: Joepegs などのマーケットプレイス

特に企業やプロジェクトごとのカスタムチェーン構築に強み。

まとめ

Ethereum: DeFi・NFTの中心、実需最大

Solana: 高速処理でゲーム・NFTに強み

Cardano: 社会実装と学術的アプローチ

Polkadot: クロスチェーン通信の基盤

Avalanche: サブネットによる柔軟な利用

暗号資産の将来的な共存と展望

Ethereum、Solana、Cardano、Polkadot、Avalancheなどの暗号資産は、今後どのように共存・発展していく可能性があるか整理します。

1. 共存の可能性

- 用途特化による棲み分け: EthereumはDeFi・NFTの中心、Solanaは高速ゲーム・NFT、Avalancheは企業向けサブネット、Polkadotはクロスチェーン基盤、Cardanoは社会実装・研究向けに強み。

- ネットワークの相互接続: L2やブリッジ、クロスチェーン技術により異なるチェーン間で資産やデータが流通できる。

- ユーザー選好による自然淘汰: 高速性・低手数料・セキュリティなど、用途に応じてチェーンを選ぶ傾向が強まる。

結論:完全に競合するのではなく、それぞれの強みを活かした共存構造が現実的。

2. 今後の展望

- Ethereum: L2によるスケーラビリティ向上でDeFi/NFT中心の中核チェーンとして継続

- Solana / Avalanche: 高速決済・ゲーム・NFT領域でシェア拡大、企業・プロジェクト独自チェーンも増加

- Polkadot: 異なるブロックチェーンの接続・相互運用のハブとして重要性増

- Cardano: 社会実装・研究志向プロジェクトのプラットフォームとして特定分野で定着

- 共通課題: セキュリティ、規制対応、ユーザー教育、クロスチェーン運用の複雑性

3. 投資・利用のポイント

- 分散投資や用途に応じたチェーン選択が重要

- 長期的にはEthereumを中心にL2・ブリッジで各チェーンが接続される可能性が高い

- 高速チェーンや企業向けチェーンは特定用途で強みを持ち、Ethereumと共存

暗号資産の将来は、単一チェーン独占よりも、用途ごとの共存・相互接続エコシステムが進むと考えられます。

イーサリアム将来価格AI予想

イーサリアム(ETH)将来価格予想:時系列シナリオとイベント

※本ページは投資助言ではありません。将来価格は不確実であり、損失が生じる可能性があります。

現在の参考価格

$4,314.67 / 約 ¥637,492

為替はUSD/JPY ≈ 147.75で換算(当面の計算用の目安)。

為替参考:Bloomberg/Investing.com 等。ETHの直近価格は上部チャート参照。

- 米国の現物ETH ETFに過去最大級の資金流入が継続。週次で約29億ドル流入の週も観測。

- 年初来ではETH投資商品の資金流入が過去最高水準との分析あり。

出典例:Crypto.com週報・CoinCentral・CCN等。

起こりうる主なイベント(時系列)

- 2025-05-07:Pectra(Prague+Electra)メインネット実装。手数料改善やウォレットUX強化等の土台に。(QuickNode・Paxos告知/Ethereum公式ロードマップ)

- 2025年Q3–Q4:現物ETH ETFの資金動向が継続注目。マクロ金利・リスク資産地合いで流入の強弱が変化。

- 2025年後半:次期ハードフォーク「Fusaka」ターゲット年。正式内容は開発状況次第(PeerDAS等)。

- 2026年:ロードマップ上の次期系統アップグレード(例:Glamsterdam)。Verkle Trees等の導入ターゲット時期として言及する情報も(時期・内容は流動的)。

ロードマップや機能の最終内容は開発者会合で変更される可能性があります。

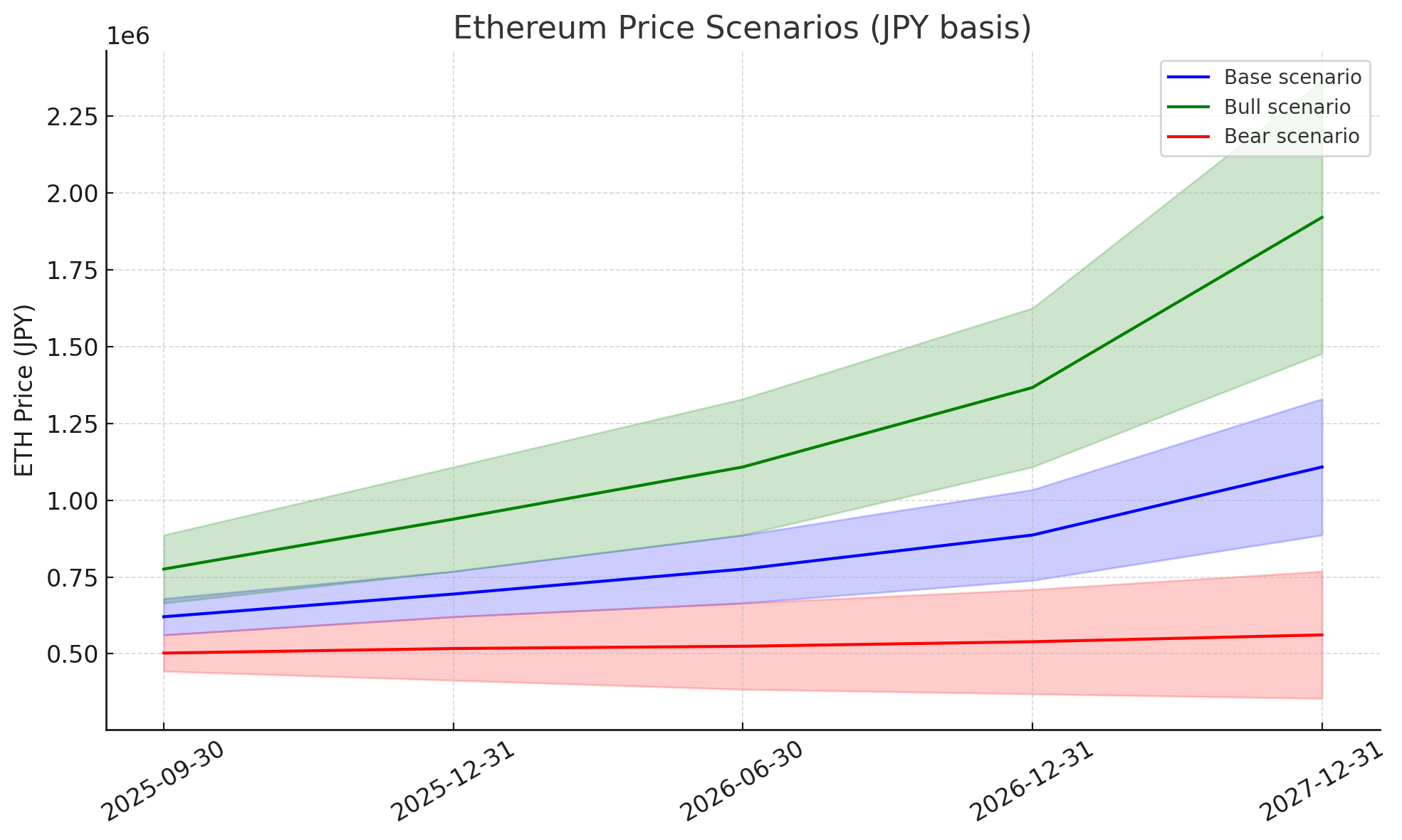

価格シナリオ予想(USD/JPY併記・為替147.75で試算)

| 日付 | ベース(需給安定・開発進捗が概ね計画通り) | ブル(ETF資金加速・マクロ順風) | ベア(リスクオフ・技術/規制の逆風) |

|---|---|---|---|

| 2025-09-30 | $3,800–4,600 / ¥561,450–679,650 | $4,500–6,000 / ¥664,875–886,500 | $3,000–3,800 / ¥443,250–561,450 |

| 2025-12-31 | $4,200–5,200 / ¥620,550–768,300 | $5,200–7,500 / ¥768,300–1,108,125 | $2,800–4,200 / ¥413,700–620,550 |

| 2026-06-30 | $4,500–6,000 / ¥664,875–886,500 | $6,000–9,000 / ¥886,500–1,329,750 | $2,600–4,500 / ¥384,150–664,875 |

| 2026-12-31 | $5,000–7,000 / ¥738,750–1,034,250 | $7,500–11,000 / ¥1,108,125–1,625,250 | $2,500–4,800 / ¥369,375–709,200 |

| 2027-12-31 | $6,000–9,000 / ¥886,500–1,329,750 | $10,000–16,000 / ¥1,477,500–2,364,000 | $2,400–5,200 / ¥354,600–767,100 |

予想価格チャート

レンジはボラティリティ・過去循環・需給(ETF/ステーキング)・開発マイルストーン・規制ニュースを勘案した定性的シナリオです。為替は変動するため円建ては目安。

上振れ/下振れのカタリスト例

- 現物ETH ETFへの資金流入拡大・純資産増加の加速

- Fusaka等のアップグレード進捗によりL2のコスト低下・利用拡大

- 規制の明確化(機関投資家の受け皿拡大)

- マクロ要因(景気減速・金利上昇再燃)によるリスクオフ

- ネットワーク障害・バグ、開発遅延

- 規制強化や税制変更、ETFの資金流出転換

今後イーサリアムが上がる/下がる10の条件

イーサリアム(ETH)価格を左右する10の条件

2026年から2030年にかけて、イーサリアムの価値が「上がる」か「下がる」かを判断するための主要なチェックリストです。

【上昇の条件】価格を押し上げる5つの要因

- L2(レイヤー2)の爆発的普及: BaseやArbitrumなどのL2上での取引が日常化し、ネットワーク全体のガス代(手数料)が事実上ゼロに近い水準で安定すること。

- 現物ETFへの継続的な資金流入: ビットコイン同様、主要国の機関投資家がポートフォリオの数%を「利回り(ステーキング)付き資産」としてETHに割り当て続けること。

- 供給量の減少(デフレ圧力): ネットワーク利用率が高まり、EIP-1559に基づく「バーン(焼却)」の量が新規発行量を上回り、希少性が高まること。

- RWA(現実資産)のオンチェーン化: 大手金融機関が国債や不動産をイーサリアム上でトークン化し、実体経済の資金がエコシステム内に還流すること。

- アカウント抽象化の完了: 秘密鍵の管理が不要な「スマートウォレット」が普及し、Web2並みの操作感で数億人の一般ユーザーが流入すること。

【下落の条件】価格を下押しする5つの要因

- 競合L1チェーンの台頭: Solanaなどの高速L1が、イーサリアムのL2エコシステムを上回るユーザー数と開発者シェアを獲得し、独占的地位が揺らぐこと。

- ステーキング規制の強化: 各国の規制当局(SEC等)がステーキングサービスを証券とみなし、一般投資家のアクセスを大幅に制限すること。

- 技術的な致命的バグ: 大規模アップデート(Verkle Trees実装時など)において、ネットワークの停止や資金流出を招く致命的な脆弱性が発覚すること。

- マクロ経済の長期低迷: 世界的なリセッション(景気後退)により、リスク資産全体から資金が引き揚げられ、暗号資産市場が長期の「冬」に入ること。

- MEV(最大抽出価値)による中央集権化: 特定のバリデーターが収益を独占し、ネットワークの分散性が失われることで、インフラとしての信頼性が低下すること。

まとめ:注目すべき指標

今後の価格動向を追う際は、単なる価格チャートだけでなく、以下のオンチェーン指標を監視することが重要です。

- L2の合計預かり資産(TVL)

- イーサリアムの総発行量に対するバーン(焼却)率

- 非ゼロ残高ウォレット数の増加推移

免責事項: 本内容は市場予測に基づく情報提供を目的としており、投資の勧誘や将来の利益を保証するものではありません。

暗号資産はオワコン?7つの理由

暗号資産が重宝される7つの理由

- 分散型管理: 中央銀行や政府に依存せず、ブロックチェーン技術で安全に管理されます。

- 国際送金の迅速化: 海外送金でも数分~数時間で完了し、手数料も比較的低いです。

- 価値保存手段: インフレや通貨価値の変動に対するヘッジとして利用可能です。

- 透明性と追跡可能性: 取引記録がブロックチェーン上に永久に記録され、不正操作が困難です。

- アクセスの自由: 銀行口座がなくても、スマートフォンだけで利用可能です。

- スマートコントラクト: 条件に応じた自動取引や契約が可能で、効率的な運用ができます。

- 新しい投資機会: NFTやDeFiなど、新しい金融商品やサービスへの参加が可能です。

暗号資産の利点と最近の課題

-

分散型管理:

中央銀行デジタル通貨(CBDC)の発行が進み、政府や中央銀行の管理下でのデジタル通貨利用が増え、従来の分散型のメリットが薄れつつあります。

-

国際送金の迅速化:

国際送金サービスや銀行間決済ネットワークが改善され、従来の銀行送金の速度が向上しているため、暗号資産の優位性は相対的に低下しています。

-

価値保存手段:

暗号資産は価格変動が激しく、安定資産としての信頼性が限定的で、インフレヘッジとしては不十分になりつつあります。

-

透明性と追跡可能性:

規制当局がブロックチェーン分析を高度化し、匿名性や非追跡性のメリットが減少しています。

-

アクセスの自由:

多くの国で暗号資産の規制が強化され、口座開設や取引が制限されるケースが増えており、自由なアクセスが以前ほど保証されません。

-

スマートコントラクト:

法的整備や規制により、自動化契約の運用に制約が生じ、実用上の利便性が一部制限されています。

-

新しい投資機会:

NFTやDeFi市場の規制強化やボラティリティの高まりにより、投資としての魅力や安全性が以前より低下しています。

暗号資産の将来シナリオ

① 衰退するシナリオ

各国が中央銀行デジタル通貨(CBDC)を本格導入し、規制強化が進むことで、暗号資産の利用価値が縮小する可能性があります。特にマネーロンダリングや税制上の懸念が解消されない場合、需要が減少し、市場規模が縮小するリスクがあります。

② 今の状態を維持するシナリオ

一部の投資家や新興国での資産保全手段として使われ続ける可能性があります。規制の枠組みが整備され、一定の投資商品として認められれば、大きく拡大も衰退もせず、現状程度の市場規模を維持する展開が考えられます。

③ 上昇するシナリオ

ブロックチェーン技術が金融以外の分野(サプライチェーン、医療、契約管理など)で広がり、暗号資産がエコシステムの中核を担うことで、需要が再び拡大する可能性があります。また、インフレや信用不安が強まれば「デジタルゴールド」としての需要が増し、価格上昇につながる可能性もあります。

主要暗号資産の将来性

ビットコイン (BTC)

暗号資産の先駆けであり「デジタルゴールド」としての地位を確立。インフレや通貨不安へのヘッジ手段として今後も一定の需要が見込まれます。ただし、技術革新よりも「価値保存手段」としての役割が中心となり、成長性は限定的です。

イーサリアム (ETH)

スマートコントラクトや分散型アプリケーション(dApps)の基盤として最も利用されており、DeFiやNFT市場の中心的存在。今後もアップグレード(例:スケーラビリティ改善、手数料削減)により、幅広い分野での採用拡大が期待されます。

ソラナ (SOL)

高い処理速度と低コストの取引性能で注目され、NFTやWeb3アプリケーションのプラットフォームとして成長中。ただし、過去にシステム停止の事例があり、信頼性の向上が今後の課題となります。成功すれば「高速ブロックチェーン」として存在感を強める可能性があります。

暗号資産のおすすめ度リスト

-

ビットコイン (BTC)

★★★★★

最も歴史が長く「デジタルゴールド」として安定した需要がある。長期保有や安定性を重視する人に最適。

-

イーサリアム (ETH)

★★★★☆

DeFiやNFTの基盤で今後も成長が期待できる。技術革新に投資したい人向け。

-

ソラナ (SOL)

★★★☆☆

高速取引が強みで成長性は大きいが、過去の停止リスクもあり。ハイリスク・ハイリターン型。

-

リップル (XRP)

★★★☆☆

国際送金の実用性に期待。ただし規制・裁判リスクが残るため安定性は限定的。

-

新興プロジェクト(DOT, AVAXなど)

★★☆☆☆

将来性はあるが競争が激しく、ボラティリティが大きい。分散投資の一部として検討するのが無難。

暗号資産がオワコンである理由

- 規制強化: 各国で法規制が進み、自由度の高さという暗号資産の利点が大きく制限されつつあります。

- CBDCの普及: 中央銀行デジタル通貨の登場により、暗号資産の存在意義が薄れる可能性があります。

- 価格変動の大きさ: 投資対象としての不安定さが続き、日常利用や価値保存手段として不向きです。

- 技術的課題: ハッキングやシステム停止などのリスクが残り、安心して利用できる環境が整っていません。

- 市場の飽和: 新規プロジェクトが乱立し差別化が難しく、多くが淘汰される段階に入っています。

- 環境負荷: マイニングに膨大な電力を消費するため、環境問題への批判が強まり持続可能性に疑問が残ります。

- 実用性の不足: 決済手段として普及が進まず、多くが投機対象に留まっているため、一般社会での存在感が弱いです。

ETHの半年間のリターン

米国ETF+ETHの半年間のリターン (%)

描画までに少し時間がかかります。

20秒くらい。

解説

主要米国ETFとEthereum(ETH)の過去6か月の値動きを、%変化で可視化しています。縦軸は半年前の価格を基準として「0%」とし、そこからの上昇・下落率を示しています。

チャートの見方

- 各線はそれぞれのETFまたはEthereumの価格変動を表しています。

- 縦軸は「前月比・半年前比の%変化」を示しています。

- 横軸は日付です。1か月単位で表示されます。

- チャート上方の凡例の項目(◯と銘柄名)をクリックすると、その線を表示/非表示に切り替えることができます。

- 複数の線を比較することで、どの資産がより値動きが大きいかを視覚的に判断できます。

操作方法

- 線上の点にマウスを置くと、その銘柄の値動きがツールチップとして表示されます。

- 点に触れていない場合はツールチップは表示されません(線の上では反応しません)。

- 凡例をクリックすると、その銘柄の線を非表示にして、他の線との比較がしやすくなります。

- マウスホイールやブラウザのズーム機能を使って、特定期間を拡大して見ることも可能です。

このチャートは、ETFとEthereumのリスク・リターンの違いを直感的に理解するために便利です。値動きが大きい線は変動リスクが高く、上昇幅も大きい可能性があります。反対に、穏やかな線は価格変動が小さい安定資産です。

どうして海外ETFなの?

これには理由があって、日本の投資信託などを扱うと、どうしても、一日遅れのデータになってしまいます。しかし、海外ETFなら、半日遅れくらいなので、当日の日本の投資信託の発注に間に合うという寸法です。

ティッカーの説明

上記のティッカーは、以下の投資信託に対応しています。

全く同じではありませんが、参考にはなると思います。

- VT (バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)

- 概要: 全世界の株式市場に幅広く投資するETFです。

- 対応する投資信託: eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

- SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)

- 概要: S&P 500指数に連動する代表的なETFです。

- 対応する投資信託: eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

- QQQ (Invesco QQQ Trust)

- 概要: NASDAQ-100指数に連動するETFです。

- 対応する投資信託: NASDAQ100

- TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)

- 概要: NASDAQ-100指数の日々の値動きの3倍のリターンを目指すレバレッジ型ETFです。

- 対応する投資信託: NASDAQ100 3倍ブル

- FNGU (MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN)

- 概要: 米国の主要テクノロジー企業にレバレッジをかけて投資するETNです。

- 対応する投資信託: iFreeレバレッジ FANG+

- CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares)

- 概要: 中国の主要インターネット企業にレバレッジをかけて投資するETFです。

- 対応する投資信託: iFreeレバレッジ ATMX+

- INDA (iShares MSCI India ETF)

- 概要: インドの主要企業に投資するETFです。

- 対応する投資信託: 一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

- GLD (SPDR Gold Shares)

- 概要: 金価格に連動する代表的なETFです。

- 対応する投資信託: Tracers NASDAQ100ゴールドプラス, ピクテ・ゴールド(H無)

- AGG (iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF)

- 概要: 米国の投資適格債券市場全体から構成されるインデックスの投資成果への連動を目指すETFです。

- 対応する投資信託: 米国3倍4資産リスク分散(隔月決算型)

- GBTC (Grayscale Bitcoin Trust)

- 概要: ビットコインに直接投資することができるETFで、ビットコインの価格に連動するように設計されています。

- 対応する投資信託: インベスコ−インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

ETFとETH

FINX・BLOK・BUG・BTC・ETH 1年間騰落率チャート

FINX・BLOK・BUG・BTC・ETH 1年間騰落率チャートの見方と使い方

1. ティッカーの説明

- FINX:Global X FinTech ETF。米国を中心としたフィンテック企業群に投資するETF。

- BLOK:Amplify Transformational Data Sharing ETF。ブロックチェーン技術を扱う企業に投資するアクティブETF。

- BUG:Global X Cybersecurity ETF。サイバーセキュリティ企業に特化したETF。

- BITCOIN:ビットコイン(BTC)のUSD建て価格。

- ETHEREUM:イーサリアム(ETH)のUSD建て価格。

2. チャートの見方

- 横軸:日付(過去1年間)。

- 縦軸:騰落率(%)。最初の価格を100%として、各日の変化率を計算しています。

- 線の色:凡例に表示される色で銘柄を識別可能。

- 騰落率が上がると線が上に、下がると線が下に動きます。

3. チャートの使い方

- 凡例(ティッカー名)をクリックすると、対応する線の表示/非表示を切り替えられます。

- マウスを線上に乗せると、日付と騰落率の詳細をポップアップで確認可能です。

- チャートを見比べることで、ETFと暗号資産の相対的な動きの大きさや安定性を視覚的に把握できます。

- 短期の騰落率だけでなく、1年間の全体傾向を確認し、ポートフォリオのリスク管理や銘柄選定に活用できます。

4. BTC・ETHよりETF・投資信託が向く場合

- リスク分散:単体の暗号資産よりも、複数銘柄に分散投資できるETFや投資信託は価格変動リスクを軽減

- 管理の手間が少ない:ウォレット管理や秘密鍵管理の必要がなく、税務処理も簡単

- 小口投資可能:少額から購入でき、長期積立がしやすい

- 運用プロの管理:専門家がリバランスや銘柄選定を行うため、個人投資家より安定的な運用が期待できる

5. 活用のポイント

- 騰落率チャートを参考に、リスク許容度に応じてBTC・ETHとETF・投資信託を組み合わせる

- 短期的な急騰・急落を避けたい場合は、ETF・投資信託中心の投資戦略が有効

- 長期的な資産形成目的であれば、チャートで傾向を確認しつつ分散投資を意識

日本の投資信託の比較

フィンテック関連ファンド比較表

| 項目 | SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド | eMAXIS Neo フィンテック | グローバル・フィンテック株式ファンド |

|---|---|---|---|

| 積立区分 | 積立(NISA成長) | 積立(NISA成長) | 積立(NISA成長) |

| 基準価額 | 24,774円 | 31,914円 | 49,553円 |

| 純資産 | 1,448百万円 | 3,413百万円 | 196,131百万円 |

| トータルリターン(1年) | +27.18% | +56.18% | +80.57% |

| 信託報酬 | 1.8018% | 0.792%以内 | 1.925% |

| 設定日 | 2017/04/27 | 2019/05/28 | 2016/12/16 |

| 償還日 | 2027/04/26 | 無期限 | 無期限 |

| 投資地域 | 日本・アジア中心 | グローバル | グローバル |

| 委託会社 | SBIアセットマネジメント | 三菱UFJアセットマネジメント | アモーヴァ・アセットマネジメント |

投資戦略アドバイス

- SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド:

日本・アジア圏のフィンテック企業に集中。円高や新興市場が軟調な局面では押し目買いが有効。国内のキャッシュレス推進やデジタル金融政策強化時に買い増しを検討。 - eMAXIS Neo フィンテック:

AIがテーマ株を自動選定するファンド。短期の上昇局面や米テック株が強い時期に有利。低コストで長期積立にも向く。市場全体がリスクオンに傾いた時に買付好機。 - グローバル・フィンテック株式ファンド:

世界の主要フィンテック企業(例:Visa、PayPal、Squareなど)に分散。トレンドに強く、米国株が好調な時や金利低下局面で特に優位。王道の長期保有型。

おすすめの使い分け

- 短期トレンドを狙うなら:eMAXIS Neo フィンテック

- 中期(アジアの金融成長テーマ)狙いなら:SBI日本・アジアフィンテック

- 長期で安定成長を目指すなら:グローバル・フィンテック株式ファンド

ブロックチェーン・次世代金融テクノロジー関連ファンド比較

| 項目 | テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 | 次世代金融テクノロジー株式ファンド | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド |

|---|---|---|---|

| 積立区分 | 積立(NISA成長) | 積立(NISA成長) | 積立(NISA成長) |

| 基準価額 | 13,733円 | 24,153円 | 59,166円 |

| 純資産 | 627百万円 | 4,217百万円 | 55,316百万円 |

| トータルリターン(1年) | +46.49% | +11.50% | +81.65% |

| 信託報酬 | 1.4055%程度 | 1.793% | 1.573%以内 |

| 設定日 | 2021/06/21 | 2019/01/30 | 2019/07/11 |

| 償還日 | 2026/03/27 | 無期限 | 無期限 |

| 投資地域 | グローバル(ブル・ベア型) | グローバル | グローバル |

| 委託会社 | 大和アセットマネジメント | SOMPOアセットマネジメント | インベスコ・アセット・マネジメント |

投資戦略アドバイス

- テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍:

ブロックチェーン関連株の値動きを2倍に拡大するブル型ファンド。短期の上昇トレンド時に強く、仮想通貨市場やAI・半導体セクターが同時に上昇する局面で買い増しが有効。

※ボラティリティ(変動幅)が大きいため、下落局面では損失も拡大する点に注意。 - 次世代金融テクノロジー株式ファンド:

フィンテック全般(ブロックチェーン、デジタルバンク、AI決済など)に分散投資。安定性が高く、レバレッジがないため中期運用に適す。金利が落ち着き、世界景気が回復基調にある時に買付好機。 - インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド:

グローバルなブロックチェーン関連銘柄(NVIDIA、Coinbase、IBMなど)を広くカバー。大型ハイテク株が主力のため、米金利低下やNASDAQ上昇局面で特に強い。

長期保有でブロックチェーンの普及トレンドを捉える戦略に最適。

おすすめの使い分け

- 短期・高リスク高リターンを狙うなら:テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

- 中期・分散型で安定重視なら:次世代金融テクノロジー株式ファンド

- 長期・世界的なブロックチェーン成長を享受するなら:インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

サイバーセキュリティ関連ファンド比較

| 項目 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | サイバーセキュリティ株式オープン 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 |

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) |

|---|---|---|---|

| 積立区分 | 積立(NISA成長) | 積立 | 積立(NISA成長) |

| 基準価額 | 30,119円 | 12,398円 | 50,734円 |

| 純資産 | 59,474百万円 | 78,642百万円 | 425,375百万円 |

| トータルリターン(1年) | +28.61% | +39.71% | +39.75% |

| 年間分配金累計 | 0円 | 2,500円 | 0円 |

| 分配金利回り | -- | 21.78% | -- |

| 信託報酬 | 1.87% | 1.87% | 1.87% |

| 設定日 | 2017/07/13 | 2021/01/21 | 2017/07/13 |

| 償還日 | 無期限 | 2032/06/04 | 無期限 |

| 投資地域 | グローバル | グローバル | グローバル |

| 委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント | 三菱UFJアセットマネジメント | 三菱UFJアセットマネジメント |

投資戦略アドバイス

- サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり):

為替変動リスクを抑えた安定型。円高時や為替相場が不安定な局面で有効。米国株が堅調でドル円が調整局面に入った時に買い増しが適しています。 - サイバーセキュリティ株式オープン 為替ヘッジなし・予想分配金提示型:

為替の影響を受けやすいが、高分配型でインカム狙い向け。円安基調やリスクオン相場で優位。配当を重視する中長期投資家におすすめ。 - サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし):

為替リスクを取りながら成長を追うファンド。ドル高局面では為替益も期待できる。長期的に米国のIT・防衛・セキュリティ関連株の拡大トレンドを享受したい人向け。

おすすめの使い分け

- 為替の影響を避けて安定運用したいなら:ヘッジあり

- 円安局面や分配金を重視するなら:ヘッジなし・予想分配金提示型

- 長期で米国主導の成長を取り込みたいなら:ヘッジなし

棲み分け&5年後の勢力図

🌐 暗号資産とデジタル通貨の棲み分け

① ビットコイン(BTC)

位置付け: 世界初の暗号資産、最も認知度と時価総額が高い

得意分野:

- 「デジタルゴールド」としての価値保存手段

- インフレや通貨不安へのヘッジ

- 国際送金の簡易利用

存在感:

- 暗号資産の代表格

- ボラティリティはあるが、長期的な「希少性」重視

② イーサリアム(ETH)

位置付け: スマートコントラクトを実装した代表的ブロックチェーン

得意分野:

- DeFi(分散型金融)、NFT、DAO などの基盤

- Web3アプリのインフラ

- トークン発行・スマートコントラクト実行

存在感:

- 実需に強く、開発者エコシステム最大

- 「プラットフォーム型」の資産

③ CBDC(中央銀行デジタル通貨)

位置付け: 各国の中央銀行が発行する法定通貨のデジタル版

得意分野:

- 公的決済インフラ(国民への直接発行、銀行システム簡素化)

- 金融包摂(銀行口座を持たない人へのアクセス)

- 政策実行の効率化(給付金や課税など)

存在感:

- 公共性・国家の信頼に基づく

- 「安定性」と「規制遵守」を重視

④ ステーブルコイン(USDT, USDC, etc.)

位置付け: 米ドルなど法定通貨に連動させた暗号資産

得意分野:

- 暗号資産市場の決済・流動性供給

- ボラティリティを抑えた資金移動

- クロスボーダー送金(国際送金の即時化・低コスト化)

存在感:

- 民間発行、取引所やDeFiで必須インフラ

- 「仮想世界のドル」としての役割

🔑 棲み分けまとめ(役割イメージ)

- BTC → デジタル資産・投資対象(価値の保存、ゴールドの代替)

- ETH → プラットフォーム(アプリ・金融・NFTの基盤)

- CBDC → 公共インフラ(国家通貨のデジタル化)

- ステーブルコイン → 決済・流動性(仮想通貨経済のドル)

💡 たとえるなら

- BTC = 「金塊」

- ETH = 「インターネットOS」

- CBDC = 「デジタル円やデジタルドル(公式通貨アプリ)」

- ステーブルコイン = 「ドル建て電子マネー」

将来性(5年後の勢力図予測)

■ ビットコイン(BTC)

予測:

- 「デジタル金」として機関投資家の資産配分に定着

- ETF市場の拡大によりボラティリティ縮小

- 中長期では2倍〜3倍の時価総額成長余地

位置付け(5年後): デジタル資産の基軸、リスクオフ時にも一部資金流入

■ イーサリアム(ETH)

予測:

- DeFi、Web3、NFTの主流インフラとして維持

- L2(Layer2)の普及でスケーラビリティ問題が改善

- トランザクション利用増加に伴い「デジタル経済のガソリン」として需要拡大

位置付け(5年後): Web3経済圏の中心。株式でいう「マイクロソフト+NASDAQ的存在」

■ CBDC(中央銀行デジタル通貨)

予測:

- 主要国の半数以上が導入(中国・EU・インド先行、日本・米国は遅れ気味)

- 個人の国際送金・給付金配布などで普及

- 一方で「民間暗号資産と競合」するため、規制強化も並行

位置付け(5年後): 個人投資対象ではなく、投資家にとっては「CBDC関連株」(フィンテック企業やセキュリティ企業)が狙い目

■ ステーブルコイン(USDT, USDCなど)

予測:

- CBDCとの競合で縮小するが、「民間の柔軟性」で一定の需要残存

- 特に米ドル連動型は「暗号資産市場の基軸通貨」として残存

- 銀行や大手決済企業が参入し、透明性や信頼性が向上

位置付け(5年後): DeFi・取引所に必須の「裏方インフラ」だが、規模は一部縮小

📊 総合図(投資家視点での整理)

- BTC: 価値保存 → 金と同じく「長期保有のコア」

- ETH: 成長性 → 「テクノロジー株枠」

- CBDC: 直接投資対象外 → 間接的に関連株へ

- ステーブルコイン: 流動性確保・利回り運用

💡 まとめ

投資するならBTCとETHが主役(資産保存+成長)。

CBDCは投資対象ではなく、関連インフラ株がターゲット。

ステーブルコインは資産の一時退避や利回り獲得の補助ツールとして活用されます。

CBDCにイーサリアムを使う?

CBDC(中央銀行デジタル通貨)とブロックチェーン

CBDCとブロックチェーンの概要

CBDCは各国中央銀行が発行するデジタル通貨です。ブロックチェーンを利用することで、透明性や改ざん耐性、決済の高速化が期待されます。CBDCの方式には以下があります:

- アカウントベース型:銀行口座のように管理される方式

- トークンベース型:電子現金のようにトークン単位で取引される方式

なぜイーサリアムなどの暗号資産を直接利用しないのか

- 中央管理の必要性:CBDCは中央銀行が発行・管理するため、完全に分散型の暗号資産ネットワークは適さない。

- 取引速度と手数料の問題:イーサリアムはトランザクション処理が遅く、手数料が変動するため、CBDCには不向き。

- プライバシーと規制:公開型ブロックチェーンでは匿名性や規制対応が課題となる。

技術的にはスマートコントラクトやトークン化の概念は参考にされますが、既存暗号資産ネットワークをそのまま使うことは少ないです。

世界のCBDCのブロックチェーン採用状況(国別一覧)

| 国・地域 | 採用ブロックチェーン技術 | 備考・特徴 |

|---|---|---|

| 🇮🇱 イスラエル | イーサリアム(Ethereum) | スマートコントラクトやトークン化を活用した実験が進行中。 |

| 🇨🇭 スイス | イーサリアム(Ethereum) | BX DigitalがFINMA承認を受け、トークン化資産取引プラットフォームを開始予定。 |

| 🇯🇵 日本 | 独自プラットフォーム(DCJPY) | 2026年に「デジタル円(DCJPY)」導入予定。詳細は未発表。 |

| 🇨🇳 中国 | 独自プラットフォーム(e-CNY) | 「デジタル人民元(e-CNY)」を展開中。技術仕様は非公開。 |

| 🇺🇸 アメリカ | 未定(実証実験中) | 連邦準備銀行がCBDCの実証実験を進行中。技術仕様は未発表。 |

| 🇯🇲 ジャマイカ | 独自プラットフォーム(JAM-DEX) | CBDCではあるが、ブロックチェーン技術の利用はなし。 |

| 🇧🇸 バハマ | 独自プラットフォーム(Sand Dollar) | ブロックチェーン技術の詳細は不明。 |

| 🇻🇳 ベトナム | イーサリアム(Ethereum) | VNDCはERC-20およびBEP-2を基盤とするステーブルコイン(CBDCではない)。 |

特徴と傾向

- イーサリアム採用国:イスラエル、スイスなどはETHをCBDCの基盤に採用。

- 独自プラットフォーム採用国:日本、中国、ジャマイカ、バハマなどは中央集権型で高速な取引処理を重視。

- 技術仕様非公開:中国などはCBDC技術仕様が非公開。

補足情報

- mBridgeプロジェクト:香港、タイ、UAE、中国、サウジアラビアがクロスボーダー決済の実証実験。

- LBCoin(リトアニア):NEMブロックチェーンを基盤とするデジタルコイン。

- VNDC(ベトナム):ERC-20およびBEP-2を基盤とするステーブルコイン。

イーサリアム基盤CBDCと独自プラットフォームCBDCの互換性

1. イーサリアム基盤のCBDC

- Ethereumネットワーク上でトークン化される。

- スマートコントラクト、ERC-20/721規格などを利用可能。

2. 独自プラットフォームCBDC

- 中央銀行が管理する専用ブロックチェーン。

- 高速決済、中央集権管理、規制対応を重視。

- Ethereum互換ではないことが多い。

3. 互換性・取引可能性

- 基本的に直接の互換性はない。

- クロスチェーン技術(ブリッジやラッピングトークン)を使えば間接的な交換は可能。

- 国際間決済では、mBridgeのような実験的プラットフォームを活用し、異なるCBDC間の決済を模索中。

4. まとめ

イーサリアム基盤のCBDCと独自プラットフォームCBDCは、設計思想や規制要件が異なるため、直接取引することはできません。しかし、クロスチェーン技術を用いれば間接的な交換や国際決済は将来的に可能になる可能性があります。

クロスチェーン技術の解説

1. クロスチェーン技術とは

クロスチェーン技術とは、異なるブロックチェーンネットワーク間で資産や情報をやり取りする技術です。 これにより、Ethereum基盤のCBDCと独自プラットフォームCBDCなど、互換性のないチェーン間でも間接的な取引が可能になります。

2. 主な手法

2-1. ブリッジ(Bridge)

- 異なるブロックチェーン間で資産を移動させる仕組み。

- 例えば、Ethereum上のトークンをBitcoinチェーンに移す場合、Ethereum側でトークンをロックし、Bitcoin側で同量のラップトークンを発行。

- 資産は実質移動せず、対応するラップトークンで価値を表現する。

2-2. ラッピングトークン(Wrapped Token)

- あるブロックチェーンの資産を別のチェーン上でトークン化したもの。

- 例:Wrapped Bitcoin(WBTC)はBitcoinの価値をEthereum上で表現したERC-20トークン。

- これにより異なるチェーン上でDeFiやスマートコントラクトに利用可能。

3. CBDCへの応用

- Ethereum基盤CBDCと独自プラットフォームCBDCの間で直接取引できない場合、ブリッジやラッピングトークンを活用して間接的な交換が可能。

- 国際間決済や異なる国のCBDCの統合実験(mBridgeなど)でも、この技術が応用される。

4. まとめ

クロスチェーン技術は、異なるブロックチェーン間の資産移動を可能にする重要な技術です。 ブリッジは資産の移動やロックを行い、ラッピングトークンは異なるチェーン上で価値を表現する方法としてCBDCや暗号資産の互換性向上に役立ちます。

CBDC普及後の暗号資産の存在価値

1. CBDCと暗号資産の違い

- CBDC:中央銀行が発行・管理するデジタル通貨。法定通貨と同等の価値を持ち、安定性・規制適合性が高い。

- 暗号資産(ビットコイン、イーサリアム):中央管理者がいない分散型通貨。価格変動が大きく、投機・投資・分散投資資産としての価値が中心。

2. CBDC普及後の暗号資産の役割

- 投資・資産保全:ビットコインやイーサリアムは、法定通貨やCBDCとは異なる価値保存手段として存在。

- スマートコントラクト・DeFi利用:イーサリアムはスマートコントラクトやDeFi(分散型金融)プラットフォームとして引き続き活用可能。

- クロスボーダー送金やブリッジ資産:CBDC間の直接取引が困難な場合、暗号資産を橋渡しとして利用する可能性。

- 金融包摂・アクセス手段:銀行口座を持たない人々にとって、暗号資産は依然として価値の保存や取引手段となり得る。

3. 制約・リスク

- 価格変動リスクが高く、決済の安定性はCBDCに劣る。

- 規制強化や税制変更により、利用や流通が制限される可能性。

- CBDCとの競合により、一部のユースケースは縮小する可能性がある。

4. まとめ

CBDCが普及しても、暗号資産は依然として投資、分散型金融、国際送金、金融包摂などのユースケースで存在価値を持ちます。 ただし、価格変動や規制リスクを伴うため、法定通貨的な決済手段としての役割は限定的になります。

CBDC普及後のビットコインの存在価値と将来性

1. ビットコインの特徴

- 中央管理者がいない分散型通貨で、固定供給量(2100万枚)による希少性を持つ。

- 決済以外に、価値保存(Digital Gold)や投資資産として利用される。

- スマートコントラクトは制限的で、Ethereumほどの拡張性はない。

2. CBDC普及後の影響

- 決済手段としての役割はCBDCに置き換わる可能性が高い。

- 価値保存手段としての需要は残る(特に法定通貨リスクやインフレヘッジの目的)。

- 投資・資産分散の手段として引き続き利用される可能性。

3. 将来性

- 価格変動が大きく、短期的には不安定だが、長期的な希少性と分散性により価値が維持される可能性。

- 法規制やCBDCとの競合により利用場面は変化するが、完全に不要になることは考えにくい。

- 国際送金・ブリッジ資産・DeFiの一部サービスなど、補助的なユースケースも存在。

4. まとめ

EthereumはCBDC基盤としての活用が期待されるため、決済・スマートコントラクトの面で存在価値があります。 一方、ビットコインは決済用途としてはCBDCに置き換わる可能性がありますが、価値保存手段や投資資産、補助的な国際送金手段としての存在価値は依然として高く、将来的にも一定の市場需要が見込まれます。

CBDC(中央銀行デジタル通貨)と暗号資産の解説

1. CBDCとは

CBDCは各国中央銀行が発行するデジタル通貨です。ブロックチェーンを利用することで、透明性や改ざん耐性、決済の高速化が期待されます。

- アカウントベース型:銀行口座のように管理される方式

- トークンベース型:電子現金のようにトークン単位で取引される方式

2. CBDCと暗号資産の違い

| 項目 | CBDC | 暗号資産(BTC/ETH) |

|---|---|---|

| 管理者 | 中央銀行 | 分散型ネットワーク |

| 価格安定性 | 高い(法定通貨に連動) | 変動が大きい |

| 利用目的 | 決済・法定通貨のデジタル化 | 投資・DeFi・価値保存 |

| スマートコントラクト | 限定的/一部対応 | フル対応(特にEthereum) |

7. セキュリティ・プライバシー

- CBDCは許可型ブロックチェーンが多く、トランザクションは中央管理で確認可能。

- 暗号資産は公開型で匿名性が高く、監視・規制に制約がある。

8. 金融エコシステムへの影響

- 国際送金・クロスボーダー決済の効率化。

- 銀行業務や決済システムへの影響。

- 暗号資産やDeFiとの連携で新たな金融サービスが創出。

9. よくある質問(FAQ)

- Q1: CBDCでビットコインは不要になるの?

- A: CBDCは決済手段として安定していますが、暗号資産は投資・DeFiなど別の価値領域で存在します。

- Q2: CBDCは銀行口座なしで使える?

- A: 国や実装方式によります。一部の国ではウォレット型で利用可能です。

- Q3: ブリッジで安全に異なるCBDCを交換できる?

- A: 技術的には可能ですが、セキュリティリスクや規制の確認が必要です。

10. 将来予測・シナリオ

- CBDC普及後も暗号資産は投資、DeFi、国際送金などで活用され続ける可能性。

- クロスチェーン技術の進化で国際間CBDC決済が円滑化。

- 価格変動や規制リスクにより、一部の利用シーンは縮小する可能性。

11. 用語集

- CBDC:中央銀行デジタル通貨

- ブリッジ(Bridge):異なるチェーン間で資産を移動させる仕組み

- ラッピングトークン:あるチェーンの資産を別チェーン上でトークン化したもの

- DeFi:分散型金融(Decentralized Finance)

UAII

イーサリアムの創設者ヴィタリック・ブテリンが、将来的にAIがネットワークのバリデーターとして機能し、コードの脆弱性を自動修正する未来を構想しているという説があります。

UAIIとは姉妹サイト

おすすめ投資信託銘柄ランキング 【これから上がる】テーマ別おすすめ投資信託銘柄と理由 【初心者がハマる】おすすめしない投資信託銘柄と理由 【初心者必見】株式より投資信託をおすすめする6つの理由 【毎日一問】株・投資信託の実用的な質問にAIが回答:役に立つ 【ニュース深掘り】日々のニュースで儲かる投資信託を指南 経済メス|日々のニュースをぶった斬る!コラム、独自の目線で徹底解説 【ど基礎】経済ニュースの用語を初心者にも簡単にわかりやすく 【青田刈り】これから上がる企業の株式を買いたい! 株式・投資信託の特集記事 【データ分析】おすすめ投資信託銘柄完全ガイドAI使用

このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。

免責事項・著作権表示

情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.