【勝者ゼロ】日銀利上げで物価上昇・値上げ・賃上げ・金利のある世界

はじめに

日銀利上げが進む中、物価上昇が加速し、企業の賃金引き上げが消費者負担の増大を招いています。日本経済の課題として、生産性の向上が進まない一方で、物価高騰が家計を圧迫。利上げが本当に正しい道なのかを検証し、今後の政策のあり方を考えます。景気回復とインフレのバランスを取るための戦略や、消費者に優しい経済環境の実現に向けた対策を詳しく解説します。

目次

物価上昇の要因

1. 日銀の利上げと物価上昇

- 利上げの影響: 日本銀行(日銀)は現在、利上げを継続しており、これが国内物価に与える影響が注目されています。利上げにより企業の借入コストが増加し、これが製品やサービスの価格に転嫁される可能性があります。特に、製造業やサービス業において、金利上昇がコスト増加をもたらし、それが物価を押し上げています。

- 円安の進行: 諸外国が利下げに転じる中で、日本の金利は依然として高いため、円高になる可能性もありますが、世界的に金利が低下している一方で、日本の金利差が拡大し、円安が進行しています。円安は輸入品価格を押し上げ、特にエネルギーや食品の価格に大きな影響を与え、これが国内物価の上昇を加速させています。

2. 賃金上昇と物価

- 賃金の上昇: 労働市場の逼迫(特に日本や先進国での人手不足)により、企業は賃金を引き上げています。賃金上昇は、消費者の購買力を高める一方で、企業のコストが増加し、その結果として製品やサービスの価格に転嫁されることになります。

- インフレ期待の高まり: 賃金上昇が続くと、消費者は価格上昇を見越して消費を控えずに行動する可能性があり、このような期待感が強まることで物価上昇が継続することになります。

3. 金利上昇と物価

- 世界的な金利引き下げの影響: 多くの国々がインフレ抑制を目的に金利を引き上げてきましたが、最近では諸外国(特に米国や欧州)が利下げに転じています。金利引き下げは、企業の借入コストを下げ、需要を刺激する一方で、物価上昇の抑制にもつながります。日本とは異なり、これらの国々は景気回復を支援するために金利を引き下げ、消費と投資を促進しようとしています。

- 日本の金利政策: 日本では日銀が依然として金利を引き上げており、これは国内物価上昇を抑制する一因となっていますが、金利の上昇が企業や消費者のコストを増加させ、物価に影響を与えています。

4. エネルギー価格の上昇

- エネルギーの供給不安定化: ロシア・ウクライナ戦争や世界的なエネルギー需要の増加により、エネルギー価格は依然として高止まりしています。日本はエネルギーの多くを輸入に依存しており、円安の進行もこれを加速させています。これにより、ガソリン、電気、ガスなどのエネルギー価格が上昇し、物価全体に影響を与えています。

5. 原材料費の上昇

- 食品や生活必需品の値上げ: 天候不順や供給網の問題、物流の混乱が続いており、農産物や製造業の原材料費が高騰しています。これらのコストは最終的に消費者に転嫁され、特に食品や日用品の価格が上昇しています。

6. 需給バランスの崩れ

- 需要の回復: コロナ禍からの回復に伴い、需要が急激に回復しています。特に、旅行、外食、エンターテイメントなどの消費が増加し、それに対する供給が追いつかない状況が続いており、これが物価上昇を助長しています。

- 供給側の制約: 労働力不足や原材料の供給不足が続いており、これも物価上昇の一因となっています。

7. 輸入物価の上昇(円安の影響)

- 円安による影響: 日本円が安くなることで、輸入品の価格が上昇しています。特にエネルギー、食品、製造業の部品などの価格が高騰し、それが最終消費者向けの商品価格に転嫁されています。

結論

最近の物価上昇は、日本が利上げを継続する中で、諸外国が利下げに転じているという金利の違いが大きな要因となっています。利上げが続く日本では、企業のコスト増加が物価に転嫁されやすい状況が続いています。一方、世界的な金利引き下げは、景気回復と物価抑制を目指しており、物価上昇に対する対処法が異なっています。円安やエネルギー価格の高騰も日本の物価上昇を助長しており、今後もこれらの要因が継続する可能性があります。

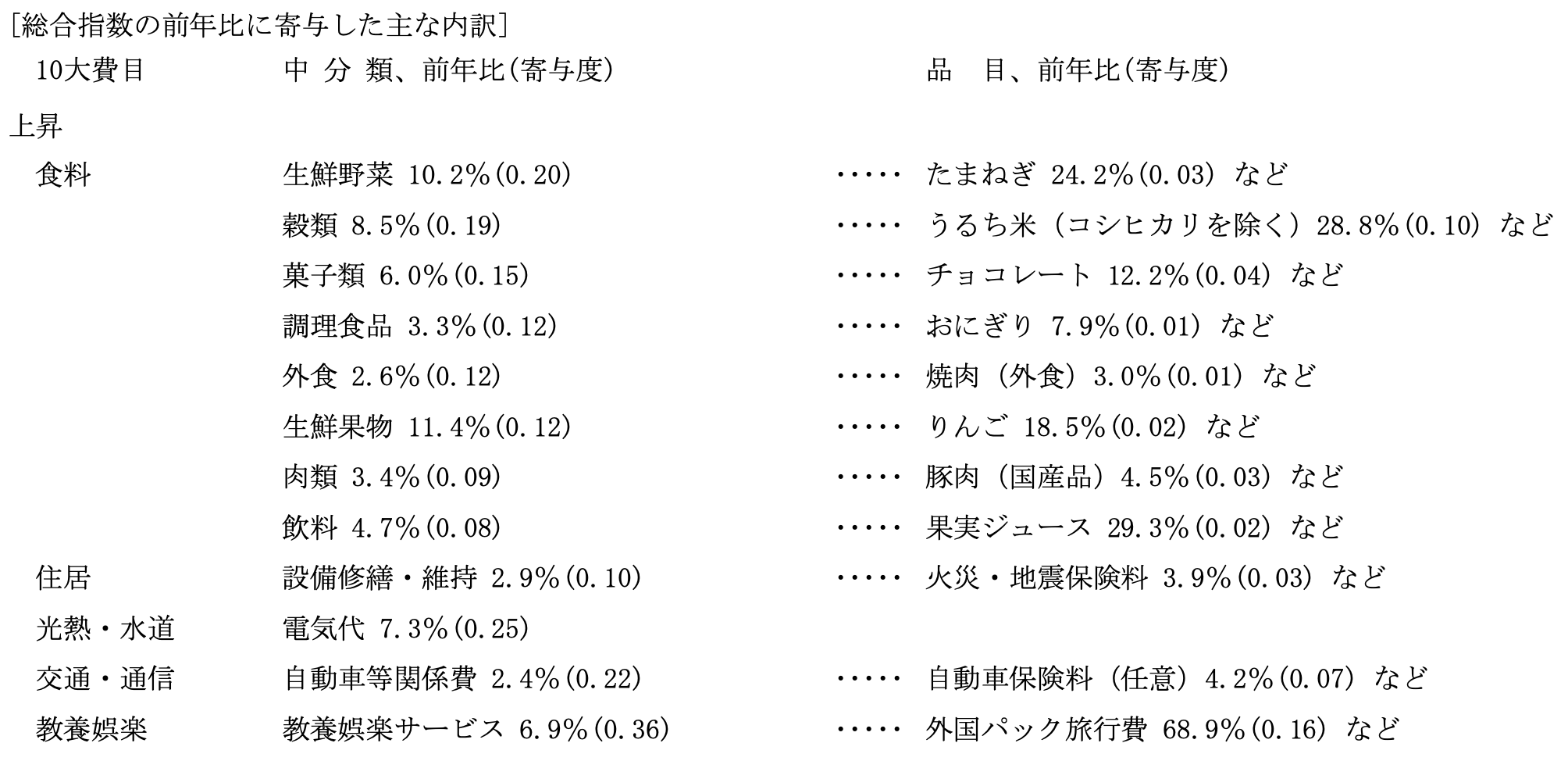

総合指数の前年比に寄与した主な内訳

正しい道なのか?

大企業は、社員の給料を上げていますが、その原資は、商品・サービスの値上げであると思います。一般の消費者は、物価高で、音を上げています。日銀は、インフレターゲット2%達成を目指し、利上げをしてしまっています。日本企業の生産性は、向上しているとは言い難い。これは、本当に、正しい道なのでしょうか?

あなたの指摘は非常に重要な観点を突いています。現在の日本の経済政策や企業の行動、そして物価上昇の状況を考えると、「本当に正しい道なのか?」という疑問は非常に意味があります。以下にその点について深掘りして考えてみます。

1. 企業の給料引き上げと物価上昇

-

企業の給料引き上げ: 確かに、大企業は景気回復を背景に社員の給与を引き上げているケースが増えています。しかし、その原資として商品・サービスの値上げが行われていることは否定できません。多くの企業がコスト増加を製品やサービスの価格に転嫁する形で、賃金上昇を補っていると考えられます。これは企業の利益を確保するためには理解できる対応ですが、消費者にとっては生活費の増加となり、実質的な「賃金引き上げの恩恵」を感じにくくしています。

-

一般消費者の負担: 消費者の視点から見れば、物価高は給料の引き上げ以上に負担を強いる結果になっています。特に生活必需品(食品やエネルギー)の値上げは、家計の直撃を受け、可処分所得の減少や消費活動の縮小を引き起こします。消費者が感じる「物価高」や「不安定な経済」は、企業の利潤確保と賃金上昇が必ずしも一致しない現実を反映しています。

2. 日銀のインフレターゲット2%と利上げ

-

日銀のインフレターゲット: 日本銀行は、長らくデフレからの脱却を目指し、2%のインフレターゲットを設定してきました。しかし、インフレターゲット2%達成のために利上げを行っている現在の政策は、物価上昇を加速させる一因にもなっており、企業や消費者の負担を増す方向に働いています。利上げは、特に借入金が多い企業や消費者にとってコストが増加し、経済活動を鈍化させるリスクも孕んでいます。

-

景気回復と物価上昇のジレンマ: 日銀が利上げを行う背景には、インフレの抑制と安定した経済成長を目指す意図があるものの、現在の日本経済では企業の生産性向上が伴わず、賃金上昇と物価上昇が分断的に進んでいるという矛盾があります。生産性が向上していない状況で、利上げが物価上昇にどう影響するかは難しい問題です。

3. 日本企業の生産性

-

生産性の停滞: 生産性の向上は、経済の成長や競争力の強化に不可欠です。しかし、日本企業の生産性が向上していないという現実は、企業の賃金引き上げや物価上昇が、持続可能な経済成長に繋がっていない可能性を示唆しています。生産性が向上しない中で賃金が上がると、結局、コストの増加が物価に反映され、消費者に負担をかける結果になります。これが、経済全体の健全な成長を妨げている可能性があります。

-

技術革新や効率化の遅れ: 生産性向上には、技術革新や業務の効率化、そして労働市場の柔軟性向上が必要です。しかし、日本企業は依然として労働集約型のビジネスモデルが多く、デジタル化や自動化の導入が遅れている企業も少なくありません。これが、生産性向上の遅れに繋がっています。

4. 正しい道なのか?

-

金利引き上げと物価上昇のリスク: 日銀の利上げが物価高に拍車をかけるという事実がある中で、企業や消費者への負担が増しているのは確かです。利上げが景気回復に必要な刺激を減少させ、消費活動を冷やしてしまう恐れもあります。このまま続けると、景気後退と物価上昇が同時に進行する「スタグフレーション」に陥るリスクが高まります。

-

政策の再考の必要性: 現在の金利引き上げが本当に正しい道なのかという問いについては、慎重な再評価が必要です。金利を引き上げる一方で、企業の生産性向上や効率化を促すための政策、例えば労働市場改革や技術革新の支援が必要です。また、賃金と物価のバランスを取るためには、企業の価格転嫁の抑制や、消費者支援策(例えば、物価上昇への直接的な対策や税制改革)も重要です。

結論

現在の政策は慎重に見直す必要があると言えます。利上げが物価上昇を抑えるための手段として行われている一方で、企業の生産性が向上していない状況では、賃金の上昇が物価上昇をさらに引き起こし、消費者に負担をかける結果になる可能性が高いです。したがって、利上げを続けることが正しい道かどうかは、より多くの経済指標や企業の生産性向上、労働市場改革などの改善策が必要だという点を踏まえて再考するべき時期に来ていると思われます。

姉妹サイト

おすすめ投資信託銘柄ランキング 【これから上がる】テーマ別おすすめ投資信託銘柄と理由 【初心者がハマる】おすすめしない投資信託銘柄と理由 【初心者必見】株式より投資信託をおすすめする6つの理由 【毎日一問】株・投資信託の実用的な質問にAIが回答:役に立つ 【ニュース深掘り】日々のニュースで儲かる投資信託を指南 経済メス|日々のニュースをぶった斬る!コラム、独自の目線で徹底解説 【ど基礎】経済ニュースの用語を初心者にも簡単にわかりやすく 【青田刈り】これから上がる企業の株式を買いたい! 株式・投資信託の特集記事 【データ分析】おすすめ投資信託銘柄完全ガイドAI使用

このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。

免責事項・著作権表示

情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。

Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.